編集継続中 暫定版

編集継続中 暫定版

編集継続中 暫定版

編集継続中 暫定版

古型今戸人形

種類:土人形

制作地:東京都北区赤羽

現制作者:吉田義和

吉田義和(1963− )

東京の北区赤羽で制作されている土人形。かつて美術教師であった吉田義和により製作が始まった人形。戦前まで今戸人形を制作していた尾張屋の金沢春吉の遺族の承諾も得て、今戸焼の土人形の再現を目指し東京(隅田川の土手の土)の土にこだわり、彩色も膠で溶いた泥絵の具など古い今戸人形に近い手法で制作している。古い人形からの型抜きだけでなく、土による原型から型おこしをおこなったり、さらに新しい型も起こして制作している。文献や現物の蒐集から研究もおこなっており今戸焼人形についての造詣も深い。また金沢春吉の親族の方との交流もあるようだ。

HPで本人は「今戸焼」というのはおこがましいので「いまどき人形」と呼んでいたことを書いているが、現在は「古型今戸人形」の名称が定着してきている。現在かなり多くの種類が制作されている。

制作の過程などについては吉田さんのHPや「goodus」のWEBマガジンを参考にしていただきたい。

また丸〆猫の種類に関しては少しデータは古い(2016)がブログで吉田さんご本人が紹介している。「丸〆猫のいろいろ」

下の猫の3体には1997年の覚え書きがある。日付から見ると伊勢の招き猫まつりで購入した可能性が高い。比較的制作初期の作品と思われる。手元にあるのは猫の中でもごく一部なので今後入手する必要がある。

一度だけお宅を訪問したことがあった。また「ねこれくと」にあった画像に写っていた「装束稲荷」を見てメールをいただいたこともあった。

| 丸〆猫(昭和戦前風型) | |

|

|

| 最も多く見られる彩色 | 青い縁取りの朱の前垂れ |

|

|

| 右手挙げ | 丸〆の陽刻印 |

|

戦前の尾張屋型を最高復元した招き猫 横座りで右手上げの招き猫 朱の前垂れに群青の縁取りと銀の刺繍?が入る 左後ろ足に一カ所黒の斑がある 尻尾は黒 目のまぶたは上下描かれている 眉毛はない 頭には一カ所黒の斑 耳の中、口、鼻の穴や爪は朱で彩色されてい 裏に大きく丸〆の柄 ガラが入る 高さ110mm×横75mm×奥行61mm 川崎巨泉玩具帖の今戸人形丸〆猫と彩色も同じ |

| 丸〆猫(昭和戦前風型) | |

|

|

| 朱の縁取りの緑の前垂れ | |

|

|

| 右手挙げ | 丸〆の陽刻印 |

|

戦前の尾張屋型を最高復元した招き猫 彩色は調布市立博物館所蔵の故加藤文成コレクションを 参考にしているとのこと 横座りで右手上げの招き猫 おそらく上の猫と同じ型と思われる 緑の前垂れに朱の縁取り 前垂れ部分に金砂が入る 目は上まぶたのみ描かれ、上目遣い 眉毛が描かれ、鼻の先が黒い ガラが入る 高さ110mm×横70mm×奥行59mm |

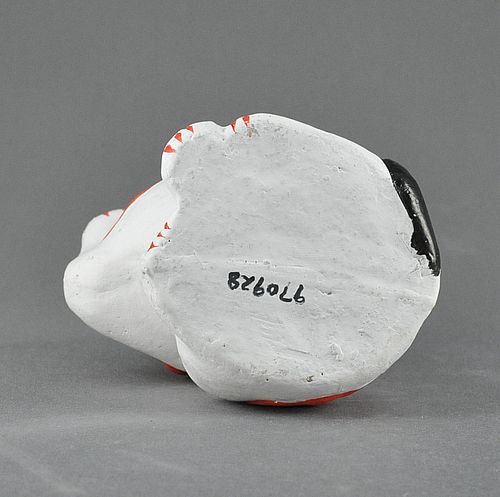

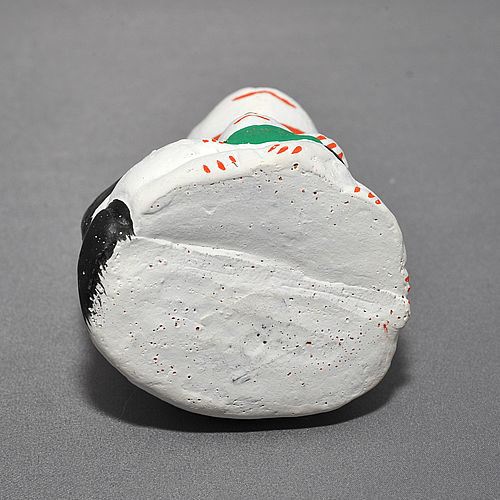

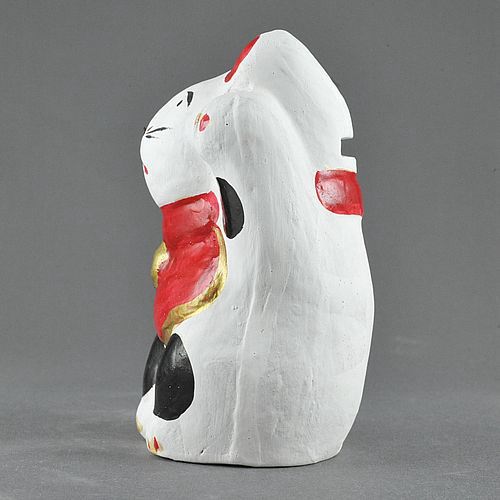

| 丸〆小判猫 | |

|

|

| 右手で小判を抱える | 左手挙げ |

|

|

| 朱の首玉にタコ柄、金の鈴が付く | 右後ろ足に丸〆の陽刻 |

|

丸〆の小判抱き招き猫 小型の猫でガラが入る 左手挙げで右手で小判を抱える 朱の首玉にタコ柄の模様で金の鈴をつける 黒の斑が入る 高さ59mm×横50mm×奥行27mm |

以下は丸〆猫ではない古型今戸焼人形の一部。

| 招き猫貯金玉(尾張屋型) | |

|

|

| 朱の首玉にタコ柄模様 | 左手挙げ |

|

|

| 黒い斑に薄墨の縁取り | 太い尻尾 |

|

ぽっちゃりした体型の左手上げ招き猫の貯金玉 朱の首玉には結び目はなく、タコ柄の模様が入る 金の鈴をつける 黒い斑には薄墨の縁取りが入る 尻尾は太い 火入れより小型だが同じような形状 高さ125mm×横87mm×奥行87mm |

| 招き猫ぴいぴい | |

|

|

| 左手挙げ | |

|

|

| 2枚の板の間は反故紙でふいご状になっている | 空気の出入り穴があり笛になっている |

|

かつて制作されていた細工物 ふいご状の板を上下させるとピーピーと音がする 横座りの左手挙げ招き猫 緑の首玉に赤い前垂れを付ける 高さ92mm×横60mm×奥行47mm ※横と奥行きは台の大きさ 川崎巨泉玩具帖の宇都宮辺の猫笛はこの猫と似る 若干柄の描き方が異なる このタイプの細工物は 今戸以外でも制作されていたようなので 同じと断言はできないが 今戸の可能性は否定できない |

|

|

| 下の台は蛇腹状になっている |

招き猫ではないが、この親子猫は古い型のようである。

| 親子猫 | |||||||

|

|

||||||

| 仔猫を抱く | 朱の首玉に金砂 | ||||||

|

|

||||||

| 尻尾の先にも黒い斑柄 | 背面は首玉以外の彩色なし | ||||||

|

これも代表的な今戸の猫で、 今戸人形を元にして芝原人形や遠く附馬牛でも制作された 現在保管場所が不明のため、 見つかり次第採寸してアップする 高さ mm×横 mm×奥行 mm |

||||||

|

|||||||

この貯金玉は尾張屋の作ではないが、時々古作の中に見かける。戦後も制作されていたようである。

| 招き猫貯金玉(寺島型) | |

|

|

| 左手挙げの招き猫 | 赤い首玉に金縁の赤い前垂れ |

|

|

| 全体的に凹凸の少ないつくりになっている | 尻尾はない |

|

作者の高野安治郎が大正時代に寺島町に移って 生産していた招き猫 雑器の製造の傍らで貯金玉も制作していたようである 戦災で焼けた自性院の現在の奉納品の中にもあるので 戦後も制作されていたと思われる 赤や黒の部分にニス塗りがされていたということで その部分も再現されている 高さ117mm×横69mm×奥行67mm |

| 底は凹んでいる |

これは猫ではないが、東京都北区の装束稲荷神社の招き狐。

| 装束稲荷の招き狐 | |

|

|

| 白ギツネの尻尾に赤い2本の輪 | 尻尾を抱えるように前に抱く |

|

|

| 左手で招く | 古作より若干大きい |

|

東京北区の装束稲荷の初午で授与されている招き狐 右が古型今戸人形(吉田製)、左が古作(制作者・時代未詳) 古型今戸人形は朱の部分に黄が入る 狐が招いていること自体が珍しい 尻尾の2本の輪は何を意味するのだろうか? 高さ60mm×横29mm×奥行27mm |

| 尻尾のつくりがわかる |

東京の土人形 今戸焼?!今戸人形?いまどき人形 吉田和義HP

東京の土人形 今戸焼?!今戸人形?いまどき人形 つれづれ 吉田和義ブログ

「江戸の土で、失われた郷土玩具を再現!今戸人形作家 吉田義和さん」<<前編>> <<後編>>

![]() (goodus) 芸術と遊び創造協会 WEBマガジン

(goodus) 芸術と遊び創造協会 WEBマガジン

北区伝統工芸保存会 古型今戸焼人形

参考文献

郷土人形図譜第7号今戸人形 (日本郷土人形研究会、1995 日本郷土人形研究会)

東京都江戸東京博物館調査報告書 第4集 館蔵資料報告1 今戸焼 (東京都江戸東京博物館、1997 江戸東京博物館)

東京都江戸東京博物館紀要 第5号 (東京都江戸東京博物館、2015 江戸東京博物館)

全国郷土玩具ガイド2(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()