画像サイズ変更および追加、加筆修正 (2021年5月23日)

座り猫底の紙張りを追加 (2023年3月2日)

2024年11月24日 加筆修正

中山人形

種類:土人形

制作地:秋田県横手市三枚橋 → 横手市駅西2丁目

現制作者:樋渡徹、樋渡浩三 (樋渡人形店)

中山人形は江戸末期に鍋島藩の陶工野田宇吉が南部藩に招かれたことから始まる。宇吉は天保の飢饉によって廃窯となった南部藩をあとにし、放浪のすえ横手にたどり着いた。やがて中山に移り住んで結婚し、生活雑器などを焼いたことから中山焼きは始まった。移り住んだ先が平鹿(ひらか)郡吉田村字中山であったので吉田人形あるいは中山人形と呼ばれた。宇吉の子、金太郎は樋渡ヨシと結婚した。瓦や煉瓦を焼くかたわら副業としてヨシは宇吉から粘土細工を習い、地元の姉様人形や押し絵を参考にして明治7年(1874)に中山人形を誕生させた。やがて歌舞伎や地元風俗と型が増え、中山人形はその種類を増していった。さらに昭和3年ヨシの孫である三代目義一が仙台堤の研究生となり、技術を学んだ後、石膏型の型取りなども取り入れた。地元風俗や民俗行事や昭和24年に制作を始めた干支土鈴など多くの型を起こして中山人形の種類は飛躍的に増えた。その後も新型が追加され現在に至っている。昭和31年に中山から横手市内の横手駅近くの三枚橋に転居して人形制作に専念した。

なお、詳細に関しては人形に添付されている由来書を見ていただきたい。

野田宇吉(初代)・・・金太郎

|

樋渡ヨシ(二代目)・・・樋渡義高・・・樋渡義一(三代目)・・・樋渡昭太(四代目)・・・樋渡徹(五代目)

樋渡浩三(昭太の弟)

中山人形の型は四・五百にも及ぶという。昭和の初期の時点で、多く制作されている型は150〜160種程で年産15000個におよぶ人形が制作されていたとのことである。上記のように義一の代から石膏型を使い始めた。

| 初代 | 野田宇吉 | |||

| 二代 | 樋渡ヨシ | 宇一の子の金太郎の妻 | ||

| 三代 | 樋渡義一 | ヨシの孫 | ||

| 四代 | 樋渡昭太 | −1999 | -平成11年 | 義一の長男 |

| 樋渡浩三 | 義一の三男 | |||

| 五代 | 樋渡徹 | −1958 | −昭和33年 | 昭太の長男 |

※中山人形で考えるとの初代は樋渡ヨシとした方がよいかもしれない

なお、「あきたの郷土玩具」 (美の国あきたネット 下記のアドレス参照) では樋渡ヨシを初代とし、二代目を樋渡義高としている。

| 初代 | 樋渡ヨシ | 宇一の子の金太郎の妻 | ||

| 二代 | 樋渡義高 | ヨシの子 | ||

| 三代 | 樋渡義一 | 義高の子 | ||

| 四代 | 樋渡昭太 | −1999 | -平成11年 | 義一の長男 |

| 樋渡浩三 | 義一の三男 | |||

| 五代 | 樋渡徹 | −1958 | −昭和33年 | 昭太の長男 |

|

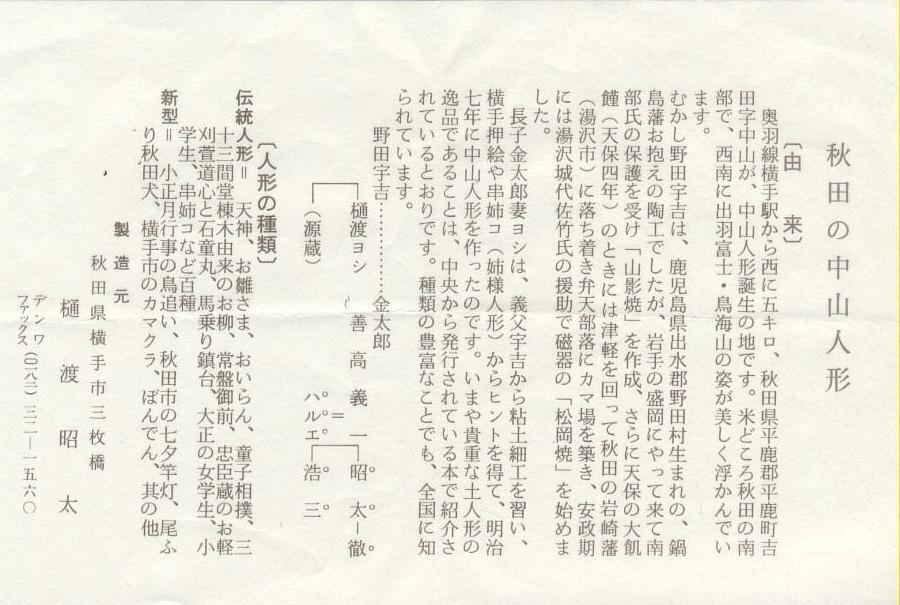

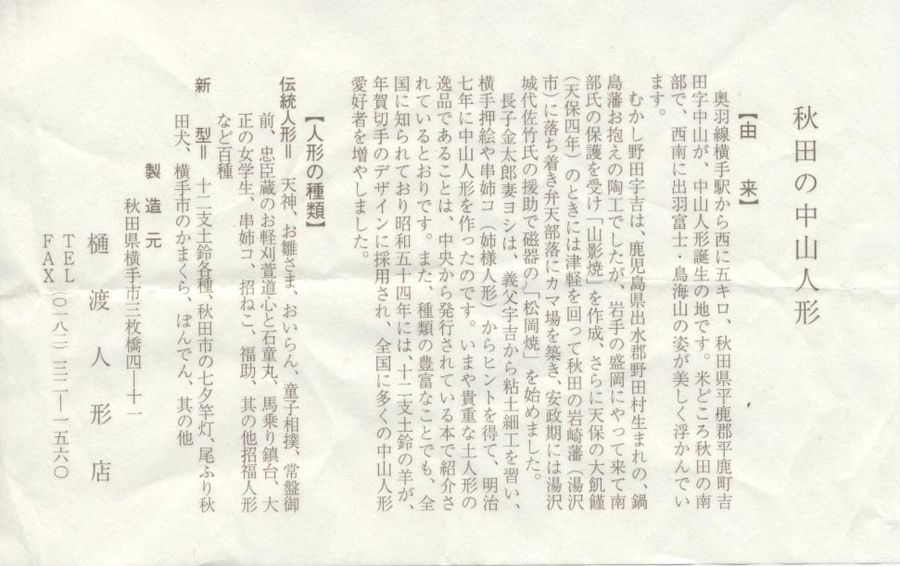

| 中山人形添付の由来書(旧) |

|

| 中山人形添付の由来書(新) |

中山人形の招き猫

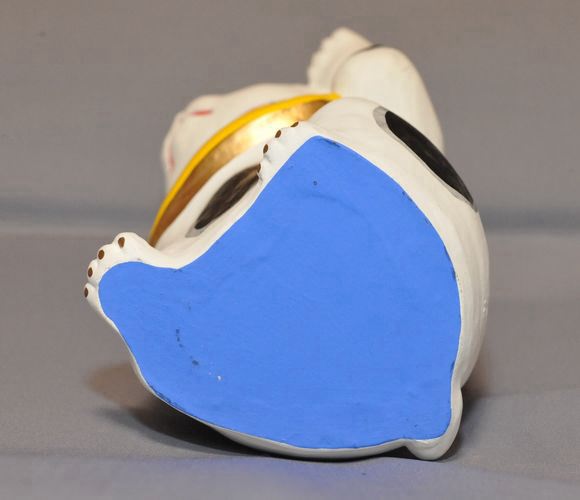

代表的な招き猫は上目づかいの左手上げ招き猫である。大小2種類あり、大は高さ20cmを越え、小は土鈴になっている。紅い特徴的な柄の首たまに牡丹柄の前垂れをつけており、白猫(黒斑)と黒猫がある。どちらも左手を挙げている。白猫の黒い斑には銀の縁取りがある。鼻のまわりの黒斑に特徴がある。その他に眠り猫の土鈴もある。

| 招き猫 大 | |

|

|

| 上目遣い、鼻のまわりの3つの黒点は中山人形の特長 | いずれも左手挙げ |

|

|

| 尻尾は短い | |

|

|

| 底には紙が貼ってあり、水色で塗られている | |

| 招き猫(大) 高さ170mm×横100mm×奥行80mm |  |

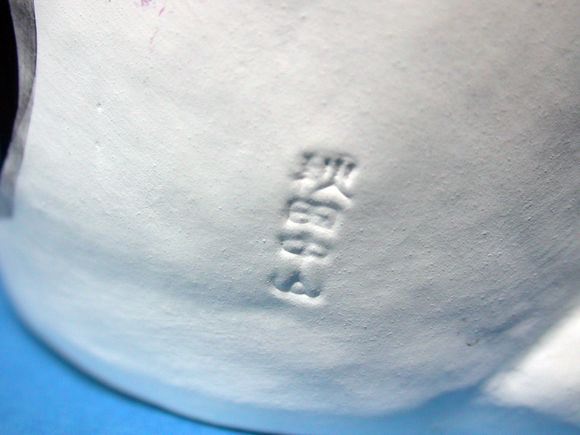

| 背面の「秋田中山」の刻印 |

| 招き猫 小(土鈴) | |

|

|

| 小さいが前垂れの模様は大形と同じ | 左手挙げ |

|

|

| 首タマは赤で模様はない | 基本的なつくりは大型と変わらない |

|

招き猫土鈴 左手挙げの招き猫で基本的なつくりは大型と同じである 小さくても丁寧に彩色され 前垂れには牡丹が描かれている 高さ88mm×横58mm×奥行58mm |

| 土鈴なので鈴口がある | |

|

|

| 招き猫大と招き猫小(土鈴) | |

以上の招き猫は樋渡昭太さん代の購入品であるが、ともに制作していた樋渡浩三さんとの制作の分担など関係は不明。

|

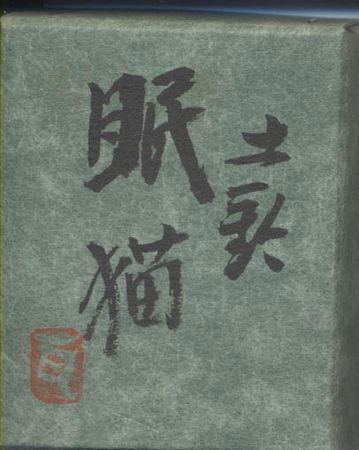

眠り猫土鈴 招き猫と同じ牡丹柄に鼻のまわりの 三点の黒斑も同じ ひげはなし 高さ30mm×横72mm×奥行50mm |

招き猫ミュージアムのトレードマークの一つとなっているこの招き猫も中山のものと思われる。画像のものは板東寛司氏所有の招き猫を元にしたレプリカであるが、型抜きではなく流し込みであることをのぞけば忠実に再現しているとのことである。どこのものかはっきりはしないとのことだが、首たまの模様をはじめ中山人形とひじょうに共通点は多い。

日本郷土玩具 東之部(武井武雄1930)によれば中山人形は「馬鹿でかいものはなく、せいぜい一尺級のものが天神、猫、福助、等4・5種ある」と記載されている。この招き猫もその中山人形の最大級の一つなのかもしれない。

| 中山人形と思われるレプリカ | |

|

|

| 上目遣いに鼻の三点斑 | 左手挙げ |

|

|

| 豪華な前垂れ | 尻尾は彩色されている |

| 高さ250mm×横180mm×奥行170mm | |

|

|

| 中山人形の招き猫(大)と古作中山人形?レプリカ |

招き猫ではないが下の猫も中山のものと思われる座り猫。やはり顔の描き方や首たまの模様が共通している。前垂れには牡丹は描かれていない。

※その後、型が見つかり制作が再開された。

中山土人形を制作している樋渡人形店は横手駅の裏手にあたり、何回か伺ったことがあります。しかし、東北方面へ行ったついでで、連絡なしの突然の訪問だったため、残念ながらいつも不在でした。当時の制作者樋渡昭太さんとは電話やFAXでのやりとりは何回かしたことがありましたが、結局会わずじまいでした。残念ながら四代目の樋渡昭太さんは平成11年暮れに亡くなくなられました。まさに翌年に予定されていた樋渡昭太さんご本人の手により構成・展示されることになっていた「中山人形と俳句展」の準備が始まったばかりだったそうです。樋渡昭太さんは俳人でもあり、雅号を「瓦風」、その父三代目義一氏も俳人で雅号を「瓦山」と称したのだそうです。展示は予定通り「中山人形と遺句展」として開催されました。40年以上の制作経験を持つ浩三さんと若いころから四代目の元で修行をしたという徹さんに中山人形の制作が引き継がれていると聞き、一安心です。

雅号の中にある「瓦」という文字、そして土人形の箱に押されている「瓦」の印はまさに初代の家業へのこだわりなのかもしれません。

※現在の駅前は区画整理され、町名も変更されている。また店(制作所)の場所も少し離れた地点に移転しているようだ。

|

| 箱蓋の左下に「瓦」の印が押してある |

中山人形は2021年に秋田県伝統工芸品に指定された。

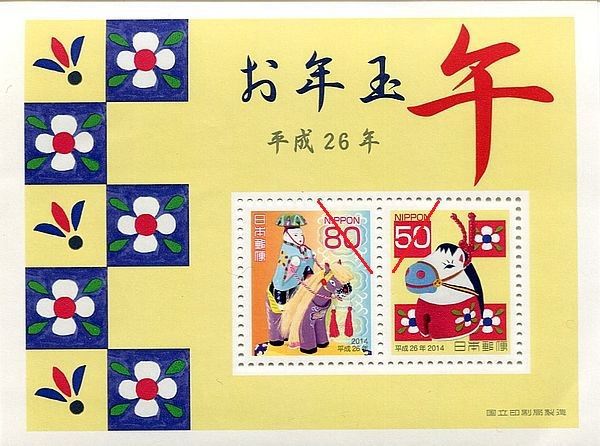

| 年賀切手に採用された中山人形 | |

|

昭和54年(1979) 羊の土鈴 同じような土鈴は制作されているが もう少しかわいいデザインになっている |

|

平成26年(2014) 午土鈴の春駒(右) 彩色が現代風にアレンジされている土鈴 左は琉球張り子のチンチン馬 |

| 秋田直送便 由利本荘市 民芸さいとう 「中山土鈴」 | 干支土鈴は左の販売店のサイトで見ることができる |

「中山人形と遺句展」に関しては http://www.kennichi.com/news00/Apr/n000427.htm(リンク切れ)

中山人形工房 土人形師のお話 (「蔵 vol.12」)児玉醸造株式会社企業誌で見ることができます (ねコレクト内のPDFファイル)

秋田ふるさと村フリーペーパー むらびと2号「中山人形の世界へようこそ」 (リンク切れ?) (ねコレクト内のPDFファイル)

中山人形 秋田の魅力発信サイト あきじん (2021/7/1)

中山人形戦前の型枠か 職人商売ミンカ (秋田さきがけ新聞の記事・他)

あきたの郷土玩具 お宝発見ハンドブック 美の国あきたネット (ねこれくと内のPDFファイル)

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

日本の土人形 (俵有作 編著、1978 文化出版局)

東北の玩具 (仙台鉄道局編纂、1938 日本旅行協会)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

蔵 vol.12(児玉醸造株式会社、2001 児玉醸造株式会社)

秋田ふるさと村フリーペーパー むらびと2号(秋田ふるさと村、2015 秋田ふるさと村)

あきたの郷土玩具 お宝発見ハンドブック 美の国あきたネット(秋田県の公式ウェブサイト)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()