暫定版 調査続行中

暫定版 調査続行中

暫定版 調査続行中

暫定版 調査続行中

武生土人形

種類:土人形

制作地:福井県

現制作者:廃絶

すでに武井(1930)の時代には廃絶(あるいは廃絶状態)であったようで、制作者の氏名すら記載はない。

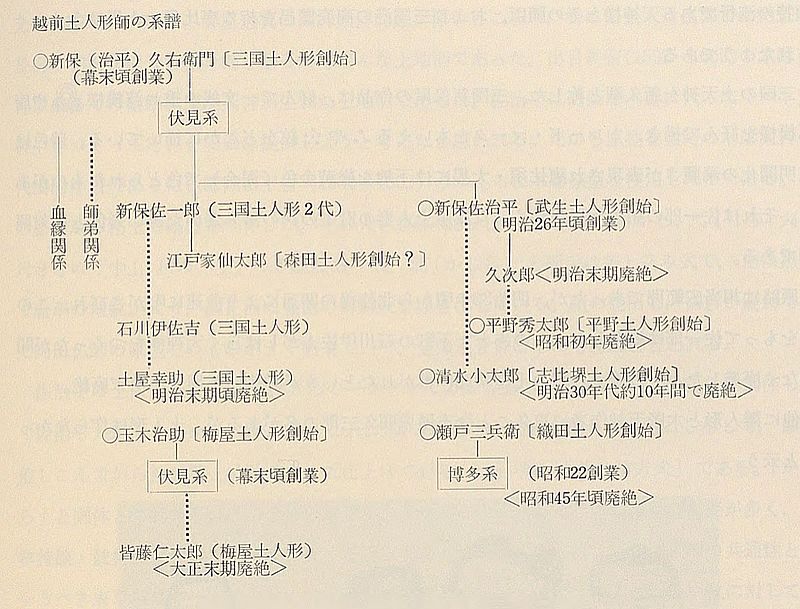

畑野(1992)によれば越前の三国、武生、志比堺(しびさかい)などの土人形は一つの系統でつながっているという。

越前の土人形の制作者系譜に関しては福井県窒業誌に詳しく記述してある。

三国土人形創始者の新保屋久右衛門(本名新保治平)は鋳物師で嘉永年間に副業として三国土人形の制作を始めた。人形は伏見人形の類型で長男の佐平(通称

佐一郎)は京都で伏見人形制作を習得し父親と一緒に制作をおこなった。明治中期に地元の三国港の衰退と共に新保家による三国土人形は二代で廃絶した。型は石川伊佐吉が譲り受け土人形を制作したが大正2年(1913)に亡くなり廃絶した。その後土屋幸吉により短期間制作されたという。

武生土人形は新保屋久右衛門の次男新保佐治平(1845−1920)が明治の初めに三国から移り住み土人形を制作した。佐平治も鋳物業を営んでいたが冬場の副業として明治26年(1893)ころ土人形制作を始めた。伏見人形の類型に加えて創作人形も制作した。大正9年(1920)に佐平治が亡くなり、型は佐治平の次男の久次郎に受け継がれたがこの代で実質的に廃絶した。型は大正9年頃に平野秀太郎に受け継がれたが昭和15年ころに土人形は消えていった。

志比堺土人形は新保佐治平に弟子入りした清水久右衛門(通称小太郎 1851−1906)により制作された。松岡町で制作されたので松岡人形と称しているが、制作期間10年ほどの短期間で廃絶した。

その他に新保屋久右衛門の三男新保佐助が制作した新在家土人形があるが短期間で姿を消し、詳細は不明である。

森田土人形は三国土人形の新保佐平(佐一郎)の子、仙太郎がこの地の江戸家(河戸か江戸かは不明)に養子に入り興した土人形で、詳細は不明。

以上のように越前土人形と呼ばれる一連の土人形は親子関係や師弟関係でつながりがあるので土人形の名称に関しては一考を要する。

※師範学校の昭和9年(1934)の郷土研究によれば「武生土人形は南條郡南日野村で制作されており制作は小規模であるとのこと」との記載がある。日野村ということから平野秀太郎のことと思われる。

|

| 越前土人形の系譜 福井県窒業誌(1983)より |

| 武生土人形の招き猫 | |||||||

|

左 荒川千尋・板東寛司(1999)より 作者は平野秀太郎とある 高さ約15cm 以前荒川千尋さんに伺ったところ、 広島県福山市にあった 日本はきもの博物館・日本郷土玩具博物館 (いずれも2013年閉館) の展示品ではなかったかのことである |

||||||

| 平野秀太郎作 | |||||||

|

|

||||||

| 左手挙げ | 尻尾はあるが彩色なし | ||||||

|

小型の左手挙げ招き猫 上目遣いで墨で目・鼻・ひげ および額と右後ろ足に斑が描かれる 耳と口は赤で描かれる 赤と薄いピンクの二重の首玉に 緑と群青の前垂れが付く 赤い首玉部分には金彩?の模様 尻尾はあるが彩色はなし 裏面の画像はないが 彩色はないと思われる 出品時の説明では サイズは10×5センチとある 荒川千尋・板東寛司(1999)とは かなりサイズが異なるが どちらが正しいかは不明 掲載許可は取っていないので ご連絡いただければ正式に 許可申請をいたします |

||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

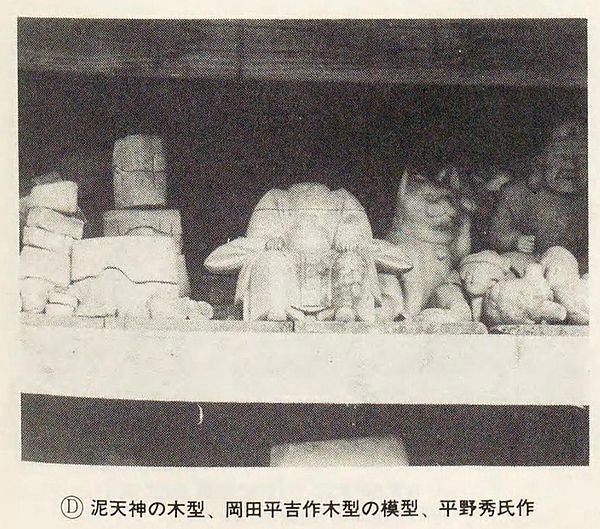

「武生風土記続編」に見られる招き猫 キャプションの意がよく分からないが、 岡田平吉が制作した招き猫の木型だろうか? 平野秀氏作とは? 平野秀はおそらく平野秀太郎のことと思われる 一般的なタイプの招き猫も 制作していたと思われる 岡田平吉 善光寺通りに住んだ幕末から明治初期の仏師 |

| 武生風土記編さん委員会 編『武生風土記』続編 武生市文化協議会,1979.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9538168 |

越前土人形にはどのような招き猫があるか詳細は不明である。その中の武生土人形には上記のひょうきんな顔の招き猫や武生風土記の画像にある招き猫は確実にありそうである。また京都府立総合資料館のリストには三国土人形の招き猫が掲載されている。これは同館に寄贈された朏コレクションである。三国土人形にも招き猫はあるようだが残念ながら見たことはない。

かなり前に廃絶してしまっただけに人形のみならず、資料も少ないのが残念だ。

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ画譜第5集(川崎巨泉、1934)

郷土玩具夜話(川崎巨泉、1934 香川県教育図書)

福井県窒業誌(福井県窒業誌刊行会、1983 福井県窒業誌刊行会)

資料館紀要7(京都府立総合資料館、1979 京都府立総合資料館)

我校の郷土教育(河合千秋・宮越榮藏、1934 福井県鯖江女子師範学校郷土研究部)

武生風土記続編(武生風土記編さん委員会、1979 武生市文化協議会)

日本の土人形(俵有作、1978 文化出版局)

全国郷土人形図鑑(足立孔、1982 光芸出版)

日本郷土玩具事典(西沢笛畝、1964 岩崎美術社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()