山形張り子

種類:張り子

制作地:山形県山形市

現制作者:岩城勇二

住所:山形県山形市木の実町11−10 (旧山形市香澄町木の実小路) 岩城人形店 ![]()

山形張り子は招き猫・猫図鑑の初期にアップして、多少手直ししてきた。今回リニューアルして画像サイズも大きくしてより資料性を高め「山形張り子 新版」としてアップした。また、その後わかった知見も多少加えてある。ネット上での画像検索や今回削除した部分の保存を考え以前のものは「山形張り子 旧版」として残してある。岩城家および渋江家の歴史に関しては岩城久太郎がまとめたメモ(以下岩城メモ)に依るところが多い。

| 初代 | 岩城徳治郎 | 1886−1965 | 明治20(19?)年−昭和40年 |

| 二代 | 岩城久太郎 | 1916−2015 | 大正5年−平成27年 |

| 三代 | 岩城勇二 | 1975?− | 昭和50年?− |

| ※代は岩城家での人形制作で数えている ※岩城メモでは徳治郎の生年に1年のずれがある ※WEB上の山形県の知られざる観光と技術 伝統を守るシリーズ 「山形張り子」 で岩城久太郎さんが亡くなった情報を得たがまだ確認できていない ※三代目岩城勇二は岩城久太郎の孫 河北新報の記事を見ると久太郎より59歳若いので1975年ころの生まれと思われる |

|||

山形り張子は同じ山形市内で制作されていた渋江人形の系列にあたる。渋江人形は幕末の安政年間に京都の士、渋江長四郎が京都の嵯峨人形の手法で人形制作を始めたのが始まりで、現当主の渋江和夫は五代目(当主として)にあたる。しかし渋江人形の制作は先代の彦吉までで、和夫は「人形の渋江」という人形店は開いているが、渋江人形の制作はしていない。現在(2025年)すでに渋江人形店は閉店している。

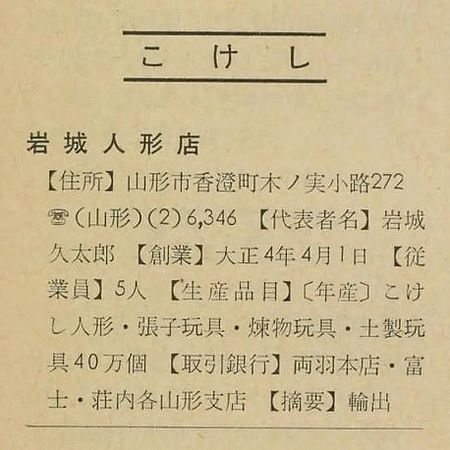

山形張子を制作している岩城家は渋江長四郎に明治32年に弟子入りした岩城徳治郎を初代とし、大正4年(1915)に岩城人形店を創業した(岩城メモでは大正2年に上町419番地で開業)。大正11年度の課税記録では上町に岩城徳治郎の名がある。

徳治郎の子である岩城久太郎(二代目)、そして岩城久太郎の孫の岩城勇二が弟子入りし三代目後継者として張り子制作を行っている。

山形張り子は先代の徳次郎のころは練り物を中心に制作していたが、張子や土人形も制作していた。久太郎は張子の制作に専念した。

昭和40年(1965)4月に徳治郎が亡くなり、同じ年の12月に渋江人形の渋江彦吉も亡くなった。昭和41年(1966)に渋江家は渋江和夫が継ぐが、渋江人形の伝統の継承は岩城が引き継ぐように決めた(岩城メモ)。

※<注>岩城徳次郎が渋江家に弟子入りした時期は資料により年度に多少のずれがある。岩城メモでは明治32年(1899)

また渋江熊吉に師事したとの話もあるが熊吉に関しての詳細は不明

渋江家に関しては「渋江人形 新版」を参照のこと

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

左は2004年に訪問したときの 岩城人形店の画像であるが 2024年(下)もあまり変わっていないようである |

||

|

|||

|

|

||

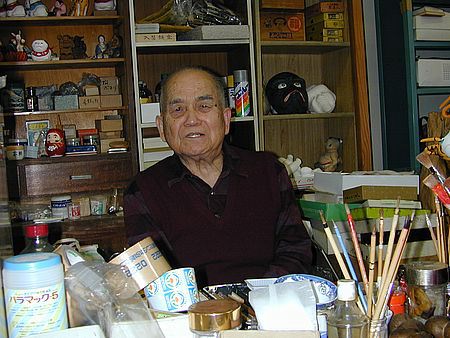

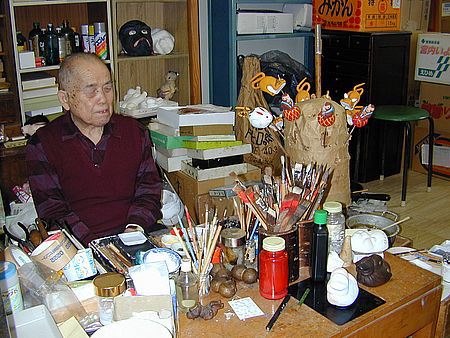

| 二代目岩城久太郎さん | このときすでに88歳であった | ||

|

山形県物産協会(1963)のデータであるが、 「こけし」の欄に掲載されている 創業も大正4年(1915)であることがわかる 全体ではかなりの生産数があったようだ |

||

|

|||

|

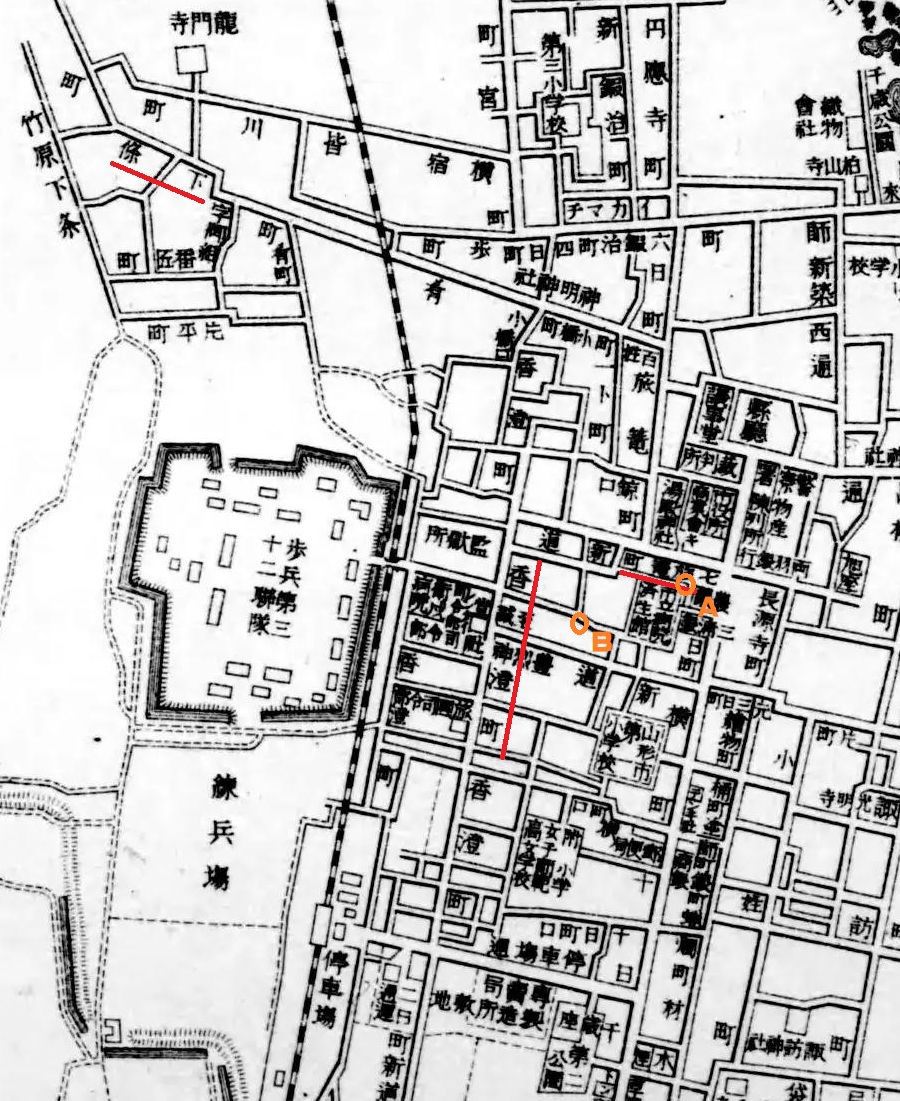

| 大正元年(1912)当時の山形市内中心部 歩兵第三十二連隊の場所が山形城(霞城)跡で大手門通り沿いの香澄町に岩城人形店はあった(Bの付近) 渋江人形店は旅篭町のA付近にあった 湯殿神社や市役所(跡)、市立病院済生館、山形市立第一小学校などの位置は変わっていない 開業した上町は駅(停車場)の南西(左下)方向になる |

|

| 現在の山形市中心部 |

| 山形張り子の招き猫 | |||||||||||

|

|

||||||||||

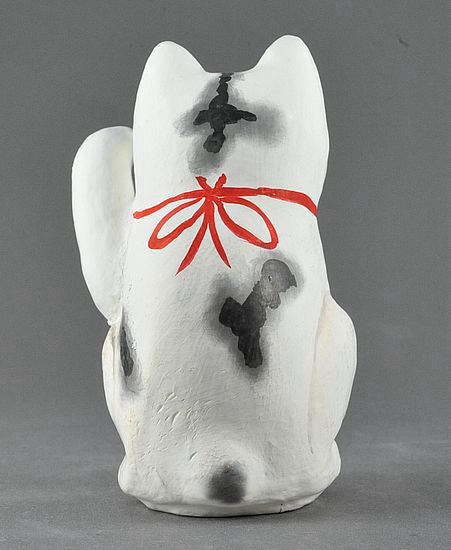

| 特徴的な三日月目 | 左手挙げ | ||||||||||

|

|

||||||||||

| 赤く細い首玉 | 膨らみは尻尾か? | ||||||||||

|

山形張子招き猫 練り物の型をもとに張子としては初めて制作された。 練り物の現物がないために、もとの彩色は不明 手は別に抜いて膠で貼り付けてある 起き上がりにはなっていない 「周久」は号 ボールペンによる銘は本人による 高さ105mm×横70mm×奥行70mm mononcle_antiqueさんのインスタグラム (これは貴重!) 古作の山形張り子招き猫 この招き猫は渋江人形ではなく、 岩城徳次郎作の練り物の招き猫ではないかと思われる |

||||||||||

| 底面には「周久」の号と自筆も銘が入る | |||||||||||

|

|||||||||||

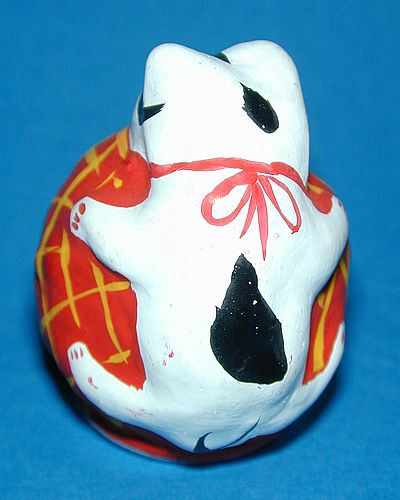

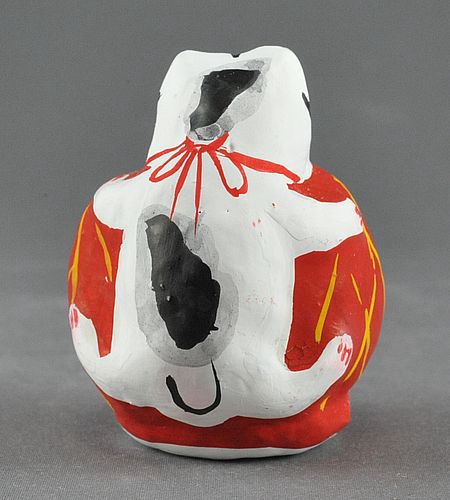

招き猫ではないが、山形張子の猫ものに鞠猫がある。これは昔から代表作のひとつのようで、戦前の山形張子の紹介や料金表にも掲載されている。なかなかかわいい作品でかつては日本橋東急の正月名物であった郷土玩具即売会で容易に入手できたのだが、今は入手に時間がかかるようになってしまった。鞠の色はその他に青なども確認されている。

| 鞠猫 | |||

|

|

||

| (上)旧版に紹介した個体だが、下の2点とは異なる個体であることがわかった | |||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

張り子としてはかなり小型なので、 当初は練り物として制作されていたのではないだろうか 猫がしっかりと鞠にしがみついている姿がユーモラス 顔をよく見ると彩色が張り子の犬に似ている 高さ53mm×横39mm×奥行44mm |

||

| 下の輪は起き上がりを防ぐ支え | |||

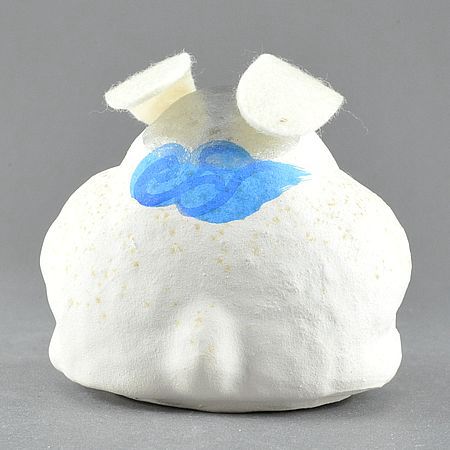

| 月山玉兎 | |||

|

|

||

|

|

||

|

月山玉兎 背中に叢雲に銀の月 起き上がりになっている 箱には(大)と書いてあったが 小さいものは存在するのか? 高さ73mm×横69mm×奥行78mm (下)月山玉兎の木型 |

||

|

|

||

| 参考資料(下5点) | |||

|

|

||

|

|

||

|

かつて渋江和夫さんが 制作業者に依頼して作った 「月山玉兎」の復元品 フランネルの耳も再現されている 岩城家の月山玉兎は張り子で 起き上がりになっているため丸みがあるが、 こちらはやや扁平な形状となっている |

||

|

|||

| 玉乗り猿 | |||

|

|

||

|

|

||

|

鞠乗り猿 手を鞠について座るタイプ 高さ100mm×横52mm×奥行52mm |

||

| (右)鞠乗り猿の木型 鞠乗りざるは2種類あるようで この木型は上の人形とは別型で しっかり鞠に座っている 手はちゃんちゃんこの襟にある 小さいが乾燥中のこの鞠乗り猿や 正月の玩具に掲載されている玉乗り猿が 右の型の作品になる その他に鞠乗り兎と同じポーズの 鞠乗り猿もあるようだ |

|

||

| ねまり虎 | |||

|

|

||

|

|

||

|

ねまり虎 ねまるとは獲物を狙う動物が飛びかかろうとする様子 虎の面相は制作者や時代でかなり変化するようである 古い作品は顔の黒のぼかしが強いものが多い 高さ122mm×横43mm×奥行90mm (下)ねまり虎の木型 |

||

|

|

||

| 稲荷の型(下) | |||

|

|

||

| 稲荷の木型があった 制作を依頼したが、手元に届くことはなかった |

|||

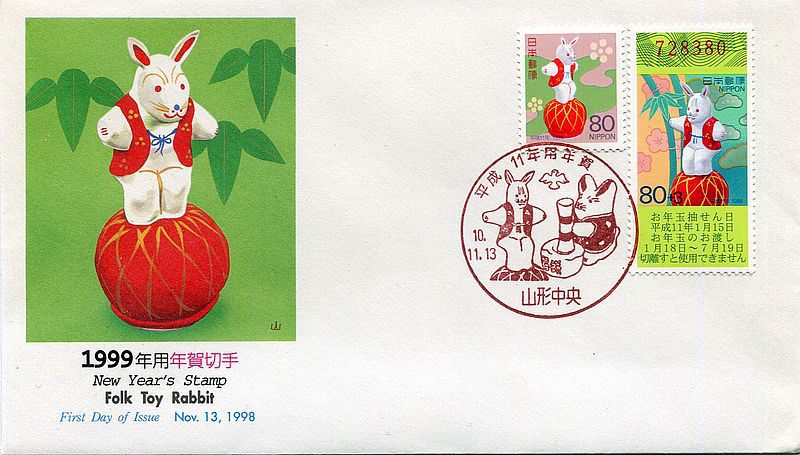

| 玉乗り兎 | |

|

|

|

|

|

人気のある玉乗り兎 高さ117mm×横49mm×奥行47mm |

|

|

|

平成11年用年賀切手(平成10年発行) 切手発行に伴い注文が殺到し、 座っての作業に追われて 足を痛めてしまったと訪問時話していた |

<<訪問の記録>>

山形張り子幻の招き猫に出会う

平成16年の来る福招き猫まつりも終わったころ、これまでにもいろいろな情報を頂いている岐阜県のNさんから耳寄りな情報が入ってきた。Nさん特に招き猫だけを集めているのではなく、いろいろな郷土玩具やこけしなどにも造詣の深い方でこれまでにもいろいろ情報をいただいている。

Nさんによれば山形張り子の制作者である岩城久太郎さんのところで招き猫の木型が見つかったというのです。しかも制作者ご本人もこれまで作ったことがないというのです。私も山形張り子の招き猫は聞いたことがありませんし、いろいろな文献を当たっていても見かけたことはありません。4体制作した中の1体を分けていただきました。

張り子はいただいて手元に届きましたが、やはり木型を見たくなります。それに昨年渋江人形の調査のおこない、疑問点を抱えていつかは伺おうと思っていただけに、まさに待っていたかのようなタイミングです。

これまで知られていない招き猫だけに、いろいろなところで紹介したいのですが、制作者は高齢でバックオーダーも抱えています。招き猫の存在が公になり、注文をさらに抱えてしまうと迷惑をかけるのではないかと心配し、Nさんに相談をしました。しかし制作者にとっても励みになるのではないかということなので、とにかく取材して情報収集し、ご本人の意向を伺ってみるのがいちばんと考え、コンタクトをとってみました。電話でアポイントメントを取ると年齢を疑ってしまうくらい元気な声です。11月20日に訪問の約束を入れました。お会いするのが楽しみになってきました。

平成16年(2004年)11月20日、訪問の日・・・

さて当日は朝一番の山形新幹線で出発し、市内を散歩しながら時間調整を行い、30分ほど早くの訪問となりました。岩城さんの自宅でもあり、制作場でもあるビルは駅からそれほど離れていない木の実町にあり、ビル(シャトレー木の実町)には岩城人形店の文字が掲げてあるのですぐわかります。山形市観光協会のガイドマップにも掲載されています。

始めて行くと、1階はダンス用品を販売しているので戸惑ってしまいます。残念ながら人形店といっても山形張り子を展示即売しているわけではないのですぐには買えません

岩城久太郎さんは大正5年生まれの88歳です。全く歳を感じさせないくらいお元気で、記憶力も抜群です。久太郎さんは昭和9年に19歳で父徳治郎に弟子入りし、先代が昭和40年に亡くなった後はひとりで人形制作を続け、すでに70年近くにわたり制作を続けています。山形張り子について掲載されたいろいろな記事のコピーを準備していただいたり、古い資料を見せていただいて、多くのお話を伺いました。実に昔のことまで鮮明に記憶されています。

お話を伺った後、作業場を見せていただきました。「足が悪いので作業場を7階から1階におろされてしまったよ」とニッコリ。そのビルの1階にある一室には木型や制作途中の作品があちこちに並んでいます。さぞ干支作りで忙しいだろうと思っていたら、4羽ほど見本があるだけです。酉の型は学校で張子作りを教えるときに作ったニワトリがあるだけで、大きすぎて家庭に飾るには向かないのだそうです。

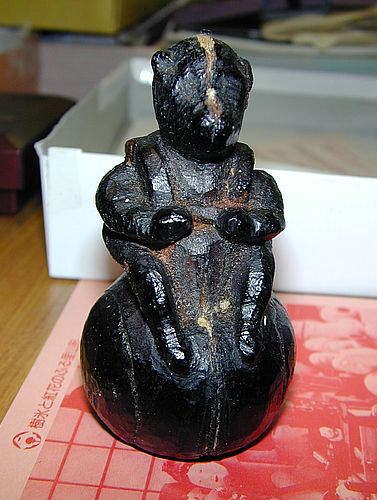

今回見つかった招き猫の木型は先のNさんらが500個程度ある山形張子の木型から別の人形の木型を探していて見つけたそうです。岩城さんによれば招き猫の木型は1つしかなく、張子の木型特有の刃物の傷がないことから練り物のタネ(原型の木型)だろうとのことです。手は別になっており、木型の制作者は徳次郎さんとのことです。木型は少し頭が大きく、ニコッと笑ったような穏やかな顔をしています。久太郎さんは招き猫は手伝った記憶はあるが、自分で制作したことはなく、木型のこともすっかり忘れていたとのことです。制作を手伝ったのは50年ほど前ではなかったかとのことです。50年ほど前といえば昭和20年代から30年代にかけてで山形張子がもっとも売れた時代です。

さて招き猫ですが、現在、練り物は作っていないので木型に直接、和紙や反故紙を張った張子になっています。手は別に張り、後から膠で接着します。先代は張子や土人形も制作したとのことですが、練り物が中心だったということなので、山形張子としては初めての招き猫になります。しかし、残念ながら練り物の作品が残されていないため、どのような彩色なのかわからないということで、今回の作品は猫だから白だろう、模様はこのような感じではないかと試行錯誤で彩色はしたとのことです。張子のため全体的には木型よりぽっちゃりしたふくよかな感じのする招き猫に仕上がっています。目は伝統の三日月目です。練り物の実物が骨董市などで出てくれば昔と同じように仕上げることができるだけに残念です。奥様の実家にはかなり人形があるようですので、もしかすると実物が残っている可能性があるとのことです。

話し込んでいるうちに5時間以上たってしまいました。すっかり制作のおじゃまをしてしまいましたが、いろいろ見ているうちに初代渋江長四郎作の七福神と犬筥(いぬばこ)を見つけました。特に犬筥は型は左右(雌雄)そろっているのに、完成品が片方しかなくどのように彩色したものかと考えていたそうです。少しはお役に立てたかなと思っています。

岩城さんは人形制作だけでなく、海外との交流や地域の産業振興など多方面でご活躍です。「まだまだ現役のドライバーだよ」とおっしゃる元気いっぱいの岩城さんはお孫さんが弟子入りして後継者もでき、ますます制作意欲に燃えています。これからもお元気で制作をされることを願い、そして幻の招き猫をひとりでも多くの方に知っていただきたく、今回、日本招猫倶楽部の会報「福の素」と本HP「ねこれくと」で紹介することにしました。

福の素42号の内容はほとんど上記と同じです。時間のあるときにPDF化してアップしておきたいと思います。

郷土玩具の制作というと田舎の一軒家というイメージがありますが、最近は都会の住宅地の中で制作しているところも多くなりました。むしろ制作地の近所が変わっていったという方が適切かもしれません。この山形張子もまさにその典型かもしれません。あのかわいい張子たちは何年か前に建てられたビルの一室で制作されています。土人形と違い焼く必要がないというのも都会の真ん中で生き残れる理由かもしれません。

山形張り子の木型は全部で500個ほどあるそうですが、ダルマのように数の出るものはいろいろなサイズでしかも複数型があるので、作品の種類としてはもう少し少なくなります。特に制作リストがあるわけではないので、どうしても本に載ったものなどこれまで制作してきた型が中心の制作となってしまいます。そのような理由からまだ張子として制作していない型は多くあるようです。

下の写真で黒光りしている型は貼った和紙をはがしやすくするために塗った油などのためです。招き猫や稲荷狐などは練り物のタネ(素になる型)として使用されただけのようで、傷もほとんどなく、きれいな状態です。

|

2004年に訪問したときの資料が出てきた。

|

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| いろいろ制作途中の作品などを見ているうちに初代渋江長四郎の作品が出てきた いつ頃の作品かわからないが、 ひじょうに小さいのに細かい彩色だ 犬筥(いぬばこ)の型には岩城徳治郎が弟子入りする前の明治10年代の墨文字が書いてあるので、 もしかすると渋江長四郎の型かもしれない 当時は弟子入りし、独立しても型を分けてもらえるわけではなかったようだが 渋江家から伝わったものもあるのかもしれない |

|||||||||

| 犬の背中の桃について 昨年渋江さんを訪問し、宿題になっていたことがありました。 それは狆の背中の桃の正体です。岩城さんの狆には見事な桃が描かれています。 ずばり質問してみましたが、残念ながらその理由はわかりませんでした。 昔から描かれているとのことです。もっともその話の中で、 山形では今でこそサクランボや最近では洋梨のラ・フランスが有名ですが、 かつて山形では果物といえば「モモ」がポピュラーな存在だったのだそうです。 もしかするとそのあたりからきているのではないかとのこと。 この桃を背中に背負った狆を「桃狆子」(ももちんこ)と言うのだそうです。 実はこの桃以外に菊の花を背負った狆もいました。こちらは「菊狆」(きくちん)で これもなぜ菊なのかわからないそうです。 渋江練り物の招き猫の模様も見てもらいましたが、正体はわかりませんでした。 狆と桃の関係はわかりませんでしたが、ひとつおもしろいものを見つけました。 それは先の犬筥(いぬばこ)に描かれている模様です。特に向かって右の狆の模様を注目してください。 渋江人形の模様に似ています。松と竹(笹)らしい模様が描かれているので松竹梅の梅かもしれません。 それにしては5弁ではありません。左の狆は明らかに3つの点で似ていますが違いがあります。 ますます謎が深まってしまいました。 |

|||||||||

| ※この件につきましてほぼ解決で渋江人形の桃と菊の吉祥模様を参照のこと | |||||||||

【伝統工芸】山形張子 ![]() ユネスコ創造都市やまがた 制作・著作 山形市

ユネスコ創造都市やまがた 制作・著作 山形市

古作の山形張り子招き猫 mononcle_antiqueさんのインスタグラム(これは貴重!)

山形県立博物館収蔵資料データベース 岩城人形 ※練り人形が主で岩城人形として登録されている

山形県の知られざる観光と技術 伝統を守るシリーズ 「山形張り子」

朝日新聞コミミ口コミ 山形張り子、変わらぬ愛らしさ 2007年10月18日

参考文献 日本の土人形 俵有作 編著 (昭53 文化出版局)

福の素(招き猫倶楽部会報No.42、2004 日本招き猫倶楽部)

全国郷土玩具ガイド1 畑野栄三(平成4 婦女界出版社)

東北の玩具 仙台鉄道局編纂(昭13 日本旅行協会)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

JR EAST(ジェイアールイースト)vol.6 no.11 (平成11 株式会社ジェイアール東日本企画)

山形県生産業者名簿 (山形県物産協会、1963 山形県)

やまがたの玩具展図録(山形県立博物館、1983 山形県立博物館)

山形市県税戸数割課額大正11年度(五十嵐幸吉、1922)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()